vom 17. Juni 2016

von Harald Ringler

Am 4. April 1945 war für Karlsruhe mit dem Einmarsch der Franzosen der Zweite Weltkrieg und die NS-Herrschaft faktisch zu Ende. Ein Erinnern an diesen, 70 Jahre zurück liegenden Tag wäre im Jubiläumsjahr 2015 nicht unpassend gewesen. 12.000 Menschen aus Karlsruhe hatten ihr Leben gelassen, an der Front oder bei den Bombardierungen. 60.000 lebten noch in Karlsruhe. Vor dem Krieg waren es noch 185.000 gewesen. 135 Luftangriffe führten zur Zerstörung von ca. 36 % der Bausubstanz der damaligen Stadt. Von den 57.000 Wohnungen blieben nur 12.000 unbeschädigt, 12.000 waren total zerstört. Die westliche Innenstadt war stark in Mitleidenschaft gezogen.

Neben der Trümmerbeseitigung und Schutträumung, der Reparatur der Infrastruktur und des Baubestandes war der Wiederaufbau der Innenstadt als städtisches und regionales Zentrum von besonderer Wichtigkeit. Später erforderte der Wohnungsbau besondere Anstrengungen auch wegen der starken Zunahme der Bevölkerung durch die Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten. Die Schutträumung und der Wiederaufbau funktionierten in Karlsruhe relativ gut dank der Ende 1945 gegründeten "Aufräumungs-Arbeitsgemeinschaft-Karlsruhe" (AAK) mit 35 Firmen des Baugewerbes.

Wiederherstellung der alten städtebaulichen Ordnung oder der Bau einer neuen Struktur, waren Fragen in vielen deutschen Städten unmittelbar nach dem Krieg. Hannover und Kassel standen für eine neue Stadt. Münster und Freudenstadt sind Beispiele für die generelle Beibehaltung des Stadtgrundrisses, der Parzellenstruktur und der lokalen Bautradition. Die teilweise noch funktionierende Stadttechnik unter der Oberfläche, intakte Keller und die Eigentumsstruktur spielten ebenfalls eine Rolle.

In der städtischen Denkschrift von 1946 "Karlsruhe wird wieder aufgebaut" hatte sich die damalige Stadtverwaltung grundsätzlich positioniert. Der Fächergrundriss und die Lage der Kaiserstraße als Rückgrat und Geschäftsstraße sollten beibehalten werden. Ebenso wurde auf das baukünstlerische Erbe der Stadt hingewiesen. Die ersten Überlegungen der Stadtplanung für den Wiederaufbau fanden aber keine Zustimmung, weshalb der "Ideenwettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die städtebauliche und architektonische Ausgestaltung der Kaiserstraße in Karlsruhe vom Marktplatz bis zur Hauptpost" Ende 1947 ausgelobt wurde. Trotz der Beibehaltung des Strahlengrundrisses, des Marktplatz-Ensembles als "Denkmalinsel" sowie der Lage der Kaiserstraße lieferten Büros auch Entwürfe, die heute Unverständnis hervorrufen. So hatten zum Beispiel die Architekten Willett und Bingler vorgeschlagen, den Schlosspark bis zum Adenauerring mit Wohnungen für 20 bis 25.000 Menschen zu bebauen. Die Schlossruine sollte abgerissen werden und einem Hotel Platz machen. Letztendlich konnte diese Verirrung trotz eines Gemeinderatsbeschlusses mit nur einer Gegenstimme gebannt werden.

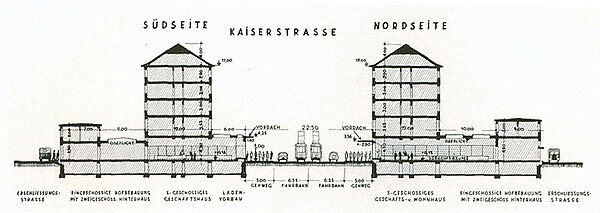

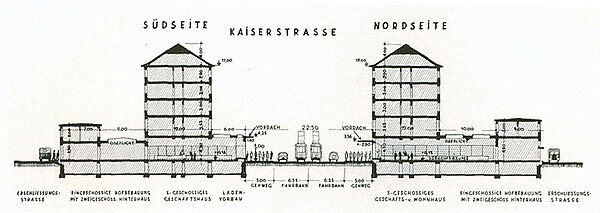

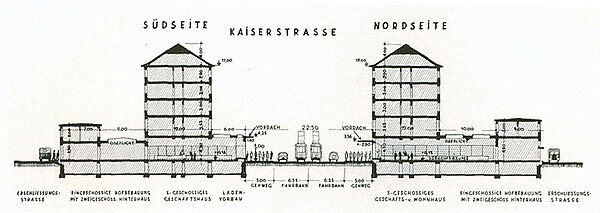

Für die Kaiserstraße entstand ein Bebauungsplan, dessen Umsetzung wir heute in großen Teilen sehen. Die Bauflucht der nördlichen Kaiserstraße blieb bestehen, während Neubauten auf der Südseite ab dem ersten Obergeschoß um sechs Meter zurück gerückt werden mussten. Dafür konnten beidseitig sechs Geschoße errichtet werden. Es war vor allem ein Kompromiss mit den Grundstückseigentümern. Die heute teilweise vorhandenen Aufsätze auf die flachen Vorbauten sind Bausünden späterer Jahre. Für die Marktplatzseite wurde mit den Kolonnaden aus verkehrlichen Gründen eine Sonderlösung erreicht. 1953 erfolgte, beginnend mit dem Bau Kaiserstraße 74 an der Nordseite des Marktplatzes eine auch für die weiteren Projekte verbindliche Änderung der Dachlandschaft. Anstatt des bis dahin vorgesehenen Satteldaches musste ein Attikageschoß mit Flugdach gebaut werden.

Eine Besonderheit waren die Lieferhöfe hinter den Hauptbaukörpern. Sie sollten der Verkehrsentlastung für die Kaiserstraße und einer ungestörten Anlieferung dienen. Ab 2006 bemühte sich die Stadtplanung mit der Aufwertung dieser bis dahin vernachlässigten, für die Öffentlichkeit aber wertvollen Räume mit unterschiedlichem Erfolg.

Ein Bauvorhaben am Schlossplatz entzündete 1954 wieder die Debatte zwischen den Richtungen "historisch anmutender Wiederaufbau" oder "neue Architektur". Im Januar fiel eine Wettbewerbsentscheidung für den Neubau der Landeskreditanstalt im Sinne des neuen Bauens in dem vorgegeben städtebaulichen Rahmen. Im März begann die Diskussion um die Frage "Wiederaufbau des Landratsamtes im Sinne Weinbrenners" oder eines Neubaus. Vor allem der Bund Deutscher Architekten (BDA) verfocht eine zeitgemäße Architektur. Bemerkenswert ist die damalige intensive Berichterstattung in der lokalen Presse.

Es folgte eine Art Wiederaufbau mit einem zusätzlichen Geschoss. Mit dem Auszug des Landratsamtes und der Nachfolgenutzung durch das International Department kam es zur Jahrtausendwende zu einem Umbau.

Nicht die Altstadt, das "Dörfle", wurde das erste Sanierungsprojekt nach dem Krieg, sondern die Mitte Mühlburgs. Nach dem Projekt "Mühlburger Feld" enthielt der zweite Teil der Planung für Mühlburg (1952) die Verbreiterung der großen Rheinstraße. Eine Verkehrsplanung mit dem Ziel einer leistungsfähigen Straßenverbindung nach Süden war damit Auslöser für den ersten größeren Stadtumbau in Karlsruhe. Die zahlreichen Kriegszerstörungen hinterließen Ruinen, deren Wiederaufbau an derselben Stelle nicht der geplanten Neuordnung entsprochen hätte. Die Nordseite erhielt eine durchgehende neue Bebauung mit fünfgeschossigen Wohn-und Geschäftsgebäuden an der zurückversetzten Bauflucht. Die Architektur ist typisch für eine innerstädtische Bebauung der 1950er Jahre. Der ehemalige Haltestellenpavillon am Entenfang vor dem aus derselben Zeit stammenden Postgebäude ist ein gelungenes Beispiel dieses Stils.

Die Atmosphäre der Rheinstraße leidet unter ihrer Breite, der Funktion als Durchgangsstraße und einem fehlenden attraktiven zentralen Bereich. Die nun abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms Soziale Stadt sowie die geplanten Vorhaben beim Entenfang werden zur weitern Aufwertung der Mitte von diesem Stadtteil führen.

Ein besonderes, aber bisher wenig gewürdigtes Projekt verdient gerade heute eine besondere Beachtung als Beitrag zur Quartiersentwicklung und Verbesserung des innerstädtischen Klimas. Ab 1953 wurde der Südstadt-Grünzug realisiert. Damit entstand eine Fuß- und Fahrradverbindung mit kleinen Parkanlagen und Spielplätzen vom Stadtgarten quer durch die dicht bebaute Südstadt bis zum neuen Quartier Südstadt-Ost. Die schrittweise Umsetzung dauerte bis in die 1980er Jahre. Es ist ein Beispiel für das Bohren dicker Bretter in der Stadtplanung.

Dr. Harald Ringler, Leiter des Stadtplanungsamts i. R.